報告事項

学校だよりでお知らせしましたが、連休中の部活動で成果を上げた部があり、5/1全校朝礼で表彰しました。

環境が変わる春季大会は、土日に疲れをいやす間もなく大会が行われます。そんな中で大いに健闘しました。すでに4/28学校ブログでバドミントン部を紹介しました。4/23の大会で女子ダブルス優勝、団体準優勝とは見事な成果でした。

第一ブロック大会進出です。5/7(日)8:30-17:00(詳細時間不明)会場:東京女子学園です。応援お願いします!

4/29(土)30(日)のバレーボール部は東京都中学校バレーボール春季大会港区予選で、以下の成績を収めました。私立上位の港区で健闘し、男女ともにブロック大会進出です!素晴らしい!

ボールゲームで勝利するのは、港区内とはいえ大変なことです。おめでとうございます。

会場 女子:慶應中等部・三田中

男子:芝学園・高陵中

女子 第3位 男子第5位

なお、バレーボールブロック大会は5/2の顧問会で詳細が決定しますが、5/5と5/7に予定されているとのこと、保護者の皆様、熱い応援を引き続きよろしくお願いいたします。

報告事項

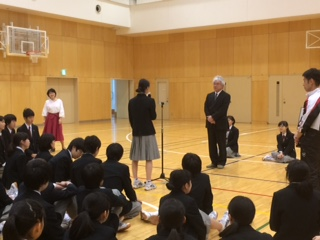

離任式実施 4/28

お越しいただいた大島一浩先生(現お台場学園港陽中学校副校長)を迎えて、3-2Tさんのお別れの言葉、3-2S君が手紙を渡し、3-2Hさんが花束贈呈、最後に大島先生からお話をいただきました。本校の中心として5年間勤務なさった大島先生のお話は重みがありました。本校を去った皆様は、誰もが生徒たちの心温かな様子を語ってくださいます。3年生は学年で大島先生とのお別れ会を開き、生徒各自が大島先生へお別れの言葉を伝えていました。

その他の離任された皆様は、残念ながら校務ご多用のため、ご参加いただけませんでしたが、それぞれの近況と懐かしいエピソードは生徒に伝えました。それぞれの新天地での活躍を祈念しております。それぞれの異動先については学校だより4月号をご覧ください。

港区学力調査 4/28

すでに別紙でご案内済みですが、港区では前年度までの学習状況を調査し、生徒の復習に役立てることや、教員の指導方法をより良くしていくことを目的として、区学力調査を実施しています。

調査するのは前年度までの学習状況のため、中学1年生は国語・社会・数学(算数)・理科の4教科、2,3年生は英語が加わるため5教科です。記述・選択を併用したテスト形式で、調査結果については、1学期中に個人票にしてお返しする予定、とのことです。

報告事項

ご案内が遅くなりまして恐縮です。

バドミントン部女子が快挙達成です。うれしいお知らせです!素晴らしいですね!

保護者の皆様、応援ありがとうございました。

4/23(日)東京都中学校バドミントン春季大会港区予選

会場 男子:白金の丘学園白金の丘中 女子:聖心女子学院中等科

優勝 女子ダブルス 3-1AK 3-2HE

準優勝 女子団体 3-1AK 3-2HE 3-1KN 3-1SM 2-1KA

本年度4/25(火)新しいサイエンスアドバイザーが着任しました。

毎週火曜日、岩本伸一先生が理科授業をサポートしてくださいます。

本年度から少人数授業から一斉授業に変わった理科担当には心強い仲間です。どうぞよろしくお願いいたします。さっそく実験で助言して回るなど、生徒のために活動してくださっています。

報告事項

本年度の運動会は5/20(土)です。雨天予備日は5/23(火)以降5/25(木)まで順延です。

晴雨に関わらず5/21(日)22(月)が連休となりますのでご了承ください。追ってご案内を発行しますが、どうぞよろしくご予定お願いします。ちなみに高陵アカデミーの運動会は笄小学校5/27(土) 本村小学校6/3(土)です。

本年度の運動会スローガンは、「力戦奮闘~さらなる高みへ~」です。

すでに運動会実行委員会は4/17(月)に第一回を開催し、選手決定へと進んでおります。

また、昨年度からダンスパフォーマンスの指導も進めていたため、2,3年生の導入も円滑です。1年生たちは、自主的に創作することができるダンスの楽しさを、上級生たちを見て学んでいくでしょう。以下は今日の2年生の練習風景です。ダンスリーダーたちが立派に演示し、皆に伝えています。男子は力強く、女子はかわいらしい要素を意識した内容のようです。

報告事項

保健室前には渡邊先生が、季節の展示物を掲出して和ませてくださいます。

内科健診・耳鼻科健診・歯科健診・眼科検診・身体測定など粛々と進行しております。

校内では以下の内容を共有して、授業の改善に当たろうとしております。ぜひ学校公開の際には、こうした観点で授業をご覧いただき、ご意見を交流できるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

実践上の共有すべき具体的な教育技術

(1)一往復半の言語活動

生徒の思考を言語で伝え合う際に、一往復半の設定を行う。

例)①話し手がスピーチする →②聞き手が内容に質問する →③話し手が聞き手に答える

→評価規準例 話し手の内容に応じた質問ができたか わかりやすい説明ができたか

(2)思考を伴う言語活動

「課題の設定」→「情報の収集」→「整理・分析」→「まとめ・表現」という探究の過程を重視する。

例)①日本文化を学ぶ →②取り上げた文化について図書館やWEBで調べ学習する。→③班で話し合って発表する内容を決める →④話し手が聞き手に答える →⑤全体に向けて発表する

(3) カリキュラム・マネジメント

各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列する。

例)①学校行事予定をみて総合的な学習の学年の取り組みを確認する →②年間を通じた教科の指導計画の一部入れ替えを検討して実施する →③指導経過を記録して次の学年に引き継ぐ ④3年間を見通した生徒の育成を校内で共有する

(4)教材教具の活用

①タブレットPC・デジカメ類 ③ペッパーくん

②ホワイトボード(コミュニケーションボード)

報告事項

4/18全国学力・学習状況調査を実施しました。すでに新聞や各種メディアで発表されていますので、実際の問題をお読みいただいた保護者の方もいらっしゃるでしょう。

本校の傾向は、例年高いレベルにありますが、今年度の結果はいかがなものでしょうか。対象である三年生は真面目に受験していました。すぐにできてしまった生徒は、時間を持て余していた様子がありました。

この調査(いわゆる学力テスト)は、国が目指す「学力」と「学習状況」の傾向を調査するもので、時代を反映した問題が出題されます。特に各科B問題は、思考させる問題であり、毎年特徴的な内容が問われます。

科目: 国語A 国語B 数学A 数学B 生徒質問紙

また、今年度はすでにご案内済みですが、本校三年保護者の皆様にもご協力いただきますのでお願いいたします。全国から抽出された学校として、保護者の皆様のご意見を伺う機会です。学校教育の改善に役立てますので、どうぞよろしくお願いいたします。追ってご案内いたします。

ちなみに、国語Bの初めの問題は以下の内容です。さてさて、どのような問いが続いいくでしようか。

国語B問題.pdf

連絡事項

4/13付でご案内の「学校だより・PTA広報誌・ホームページ等への写真・作品、活動結果等の掲載承諾についてのお願い」を掲載します。掲載を同意できない場合のみ、4/20(木)までにご提出いただくお願いです。改めてご確認ください。

写真・作品・活動結果の掲載承諾お願い.pdf

連絡事項

お子様を通して、すでにプリントを配付し、保護者会でもご案内しましたが、緊急メール配信の登録をお願いします。4月13日(木)にテストメールを発信しましたが、ご登録がお済みでない方もいらっしゃいます。お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

※登録は年度ごとにお願いしております。

昨年度末に登録情報の整理とセキュリティ確保のため、

すべての情報は削除されていますので、2・3年生の

保護者の方も、改めて登録をお願いします。

登録には、すでに配付している学校IDが記載されているプリントが必要です。以下の文書をご活用ください。

緊急メール配信システム.pdf

本年度初めの生徒朝礼で、各専門委員会の委員長からあいさつと委員会報告が行われます。全校生の前で連絡・報告するのは緊張を伴いますが、すぐに慣れてくれるでしょう。「人間は場数を踏むのが大切」と、よく言われるのは本当のことで、良い経験になるでしょう。さらに専門委員会の代表たる自覚も一層高まってくれるでしょう。

また、4/15(土)保護者会へのご参加、誠にありがとうございました。午後の委員総会にも多数ご参加いただき、感謝申し上げます。本校生徒のために、また、保護者の皆様同士のネットワーク作りのために、PTA活動へのご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

すでに大会が始まっている部もあります。応援よろしくお願いいたします。

バスケットボール部

4/9(日) 会場:御成門中 男子 ●VS御成門中

女子 ○VS東海大高輪台中

4/23(日) 会場未定 女子 VS慶應中等部

バドミントン部

4/23(日) 男子会場:白金の丘学園 8:30- 女子会場:聖心女子 8:30-

バレーボール部

4/29(土) 男子会場:芝学園 女子会場:慶應中等部

4/30(日) 男子会場:高陵中 女子会場:三田中(4/29勝ち進んだ場合)

また、3-2OAさんは、シンクロナイズドスイミング日本選手権に出場が決まりました。事前合宿とあわせて、日本代表の一人として参加します。テレビ放送もありますが、大会への応援お願いします。

第93回日本選手権水泳競技大会シンクロナイズドドスイミング競技

~シンクロ日本代表・世界水泳選手権(7月)壮行試合~

4/28(金)-4/30(日) 東京辰巳国際水泳場

テレビ放映 NHK総合テレビ 4/30(日)16:00~

シンクロ大会.pdf