HPでのお知らせが遅れてしまいました。申し訳ありません。1/14(金)20:00以下を「がくぷり」と緊急配信メールでお知らせしております。HPではお知らせできない部分を配信いたしましたのでご了承ください。

日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。

1月15日(土)は下記の通り1時間目から2時間目の授業をオンラインで実施します(17日(月)以降の対応については追って連絡いたします)。今回は、感染症予防でのオンライン授業になりますので、不要不急の外出は避け、ご家庭で過ごすようにご配慮ください。つきましては、以下の対応をお願いします。

オンライン授業は、1時間目から2時間目(8時45分から10時40分まで)実施いたします。本来は百人一首大会だったため、百人一首に関する特別授業を計画しております。

明日1/15の予定・時間設定は以下の通りです。

8:25- 8:35 オンラインTEAMSクラス・学活

8:45- 9:05 オンラインTEAMS全体・説明(校長講話・授業担当説明)

9:05- 9:45 オンラインTEAMSクラス・各自プレゼン資料作成

9:45-10:15 オンラインTEANSクラス・プレゼン発表会

10:25-10:40 オンラインTEAMS全体・校長講評・全体学活

③保護者会はZOOMでの開催のみで実施します。

10:50-11:15 オンラインZOOM・全体保護者会

11:20-12:00 オンラインZOOM・学年保護者会

④PTA実行委員会はZOOMでの開催のみで実施します。PTA役員様からすでにお知らせしているID・パスコードでご参加お願いします。13:00-14:00

⑤1年生移動教室前健康調査の締め切りは1/15(土)でしたが、未提出の方は1/17(月)に担任までご提出ください。

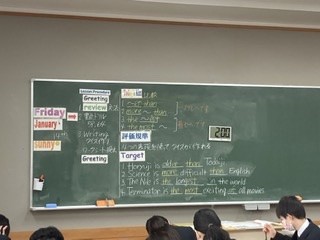

本校では本時の目標、評価規準、授業な流れを示す共有事項があります。ある日の2年生英語の授業は比較表現を学びますが、以下の板書で初めに整理し、練習問題演習、クイズ作りを行なっています。

1/13(木)18:00-19:15(実質)本校を応援してくださる皆様が参集し、ご意見をいただく貴重な機会が学校評議員会です。急遽ハイブリッド式で設定し、ZOOMでのご参加もいただき、様々にご意見をいただきました。学校だよりで取り上げた「社会に開かれた教育課程」を実現すべく、コミュニティスクールの開設に向けたお願いも行いました。保護者の皆様からいただいたご意見を検討して、フィードバックに励みたく存じます。その分析についても、学校評議員の皆様から力強いご意見をいただきました。ご多用のところ本当にありがとうございました。

新規感染者の数だけ見ると拡大が進んだようですが、以前と異なる冷静な声があがるようになりました。これまでの方針通り、不安を感じる場合はオンライン授業で出席停止という選択肢が用意されています。学校の学びを止めないよう、現場では感染防止に留意して対策を講じます。ご家庭での検温記録、体調が良くない場合は登校を控えるなどご協力をお願いします。

栄養士からがくぷりで以下のご案内をしております。1.2年生保護者の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

日頃より給食へのご理解・ご協力ありがとうございます。

①学校での食物アレルギー対応に関する調査票(ピンク色)

1・2年生のみなさんに、本日配布いたしました。全員提出で、締め切りは、1月28日(金)です。

各クラスの担任の先生に提出するようお願いいたします。

②学校での食物アレルギー対応を希望する保護者の皆様へ(裏表)

がくぷりのみでの配布になります。

どうぞよろしくお願いいたします。

栄養士 加藤

冬の季節は部活動の小さな大会が行われます。感染防止に気を付けて、年末から年始にかけて、精力的な活動がありました。成果があって嬉しいですね。顧問の働き方改革が心配ですが、生徒は期待に応えて健闘したようです。

男子バスケットボール部 第9回NNG杯 12/26(日) 会場:中野区立第七中 優勝 優秀選手賞 2-3YK

男子バレーボール部 第34回古川杯兼港区中学校1年生大会 1/10㈷ 会場:高陵中 準優勝 高陵・麻布合同チーム

いつもより長い冬休みが明けて、多くの生徒が登校してきました。検討を重ねた結果、始業式は一言も話さずに体育館に集合して実施することしました。二方向の窓を開け、生徒同士の間隔を1メートル以上空け、体育館をいっぱいに使う形式です。始業式校長あいさつは、短時間で以下の内容を話しました。

今日ここに登校していること自体、素晴らしいことで、生徒たちの変化に十分配慮して対応していくこと、コロナ禍の感染拡大があるようだが、様々な状況を見て冷静に対応するので、意識高くあってほしいこと、家庭での検温・記録、登校後の検温・消毒、うがい、手洗いなど基本通りできるだけのしてほしいこと、休み明けのSОSの出し方を遠慮なく考えてほしいこと、です。

校歌は1番のみ、表彰を素早く行い、生活指導主任は「次のステージへの大切な3か月」である3学期についての話をしました。その中で生活指導主任が1年生学級委員に目標を尋ねてみると、立派な内容が返ってきました。いろいろな分野の学習を時間があるときに取り組んでみたい、とのこと、感心させられました。校内の生徒たちの様子に落ち着きがあり、頼もしさを感じる初日でした。明日から給食が始まります。

今年の3学期の始まりは1/11(火)という幸運な年です。生徒の皆さん、平常通り8:25の登校です。元気な顔で会えるのを楽しみにしています。コロナ禍の第6波でひたひたと感染拡大がありますが、今のところ3学期の開始は平常通りです。東京都の動向を見ながら、港区教育委員会の方針に沿って教育活動を再開します。

本日午後のバスケットボール部の皆さんの活動です。男女とも元気そうで何よりです。男子バレーボール部は麻布中に練習試合です。皆さん、感染防止の対策を十分行う必要がありますね。

2学期学校評価アンケート集計結果報告をトップページに掲載しましたのでご覧ください。ご多用のところご回答いただき、誠にありがとうございました。保護者の皆様144名にご協力いただきました。恐縮ながら督促メールもお出し、がくぷりを通じてのご回答として利便性は高まったはずですが、回答率は51.2%となりました。概ね高い評価をいただき、一層の改善へのご協力をお願いいたします。生徒の成長のために保護者の皆様ができることを提案・協議いただき、社会に開かれた教育課程編成に向けて努力したい所存です。保護者の皆様からの励ましは教職員の何よりの原動力となります。半面、匿名性が確保されたためか、大変厳しいご意見があり、PTA実行委員会などで紹介して協議してまいります。

本日は大雪となった東京ですが、部活動が始まっております。昨日のバレーボール部は近くの氷川神社へ初詣でした。一年の無事を祈念したようです。感染対策に十分気をつけていきましょう!

都立高校だけでなく私立高校も、近年のコロナ対策が関連して、出願方法が多様化しています。それぞれの制度に沿って、対応をお願いいたします。東京都も初めての試みが多く、現3年生徒・保護者の皆様にお知らせする記述に紛らわしい部分もあるようです。出願は本校担任からの指示通りですが、参考までに以下ご確認ください。

「推薦に基づく選抜」(一般推薦)

→調査書は中学校長が、志願先の都立高校へ提出します。

その他の出願書類は、志願者が郵送により都立高校長へ提出します。1/12(水)-1/17(月)必着

①一般推薦書(封緘して生徒に渡してあります。)

②入学願書(中学校長の公印を押印し、必要事項を記入して生徒に渡してあります。)

③自己PRカード(生徒が各高校の「本校の期待する生徒の姿」をもとに記入しています。)

④入学考査料(全日制2200円、新宿山吹高校情報科950円 所定の納付書により、納付書裏面に記載された納付場所で納付した領収証書を入学願書の裏面に貼り付けます。)

※先日お渡しした東京都教育委員会発行の「令和4年度東京都立高等学校募集案内」P11出願手続1‐⑴には③調査書と書いてありますが、不要です。志願者は郵送せず、中学校長から送りますのでご安心ください。「特別推薦」「特別推薦(理数)」の該当校については個別に別の書類が必要です。

ちなみに「学力検査に基づく選抜(第一次・分割前期募集)」でも同様です。

調査書以外の出願書類は、志願者が郵送により都立高校長へ提出します。1/31(月)-2/4(金)必着

また、「学力検査に基づく選抜(分割後期・第二次募集)」では、志願者が「調査書」・その他の出願書類を持参により都立高校長へ提出します。