2年生は11/14(土)1.2校時に「キャリア講話」を計画しております。5年前から進路指導・キャリア教育の一環で実施しています。地域・保護者の皆様にご協力を得て、仕事の内容、やりがいなどについて中学生にお話しいただく機会です。社会に開かれた学校を目指し、中学生たちの将来について励ましをいただきたく、講師役として2年生の保護者を中心に協力を呼び掛けております。コロナ禍の中、中学生を少人数に分け、間隔を空けて配置した席でお話しいただく設定です。事前に質問をお渡しし、当日はやり取りの中でお答えください。毎年生徒が卒業してもご協力いただける方々もいらして、大変ありがたく存じます。2年生の保護者の皆様には特に、所属学年の生徒たちへ良い影響があるためご支援をお願いしております。お知り合い同士お誘いあわせの上、ご参加ご協力いただけますようお願いいたします。

すでに2学年教員やPTA役員の皆様からのメールなどでお願いをしているところですが、改めてご支援をお願いいたします。

誰もが未経験の「体育発表会」練習が始まって一週間、生徒たちの行動に成長もあり、その過程の葛藤もあり、若干のいさかいもあり、互いの学年の様子を見て意識が高まってきたころではないでしょうか。互いのダンスの水準に感嘆し、練習方法の工夫を見て参考にし、改めて自分の学年を見つめなおす機会のはずです。

もちろんこの間、校内では天気に応じて校庭で遊べない生徒の発散場所がなくストレスが高まったり、みんなで一つのことをする際の小さな我慢が積み重なったり、いろいろある時期です。例年の運動会とは異なり、けがの件数が多くないながら、初めての試みには乗り越えていく過程の葛藤を伴います。いろいろあって当然です。でもその後が大切です。

例えば、校庭に上履きのまま出てそのまま校舎内に上がってはいけません。恥ずかしい行為です。もちろん周囲のみんなの意識があるおかげで、すぐに対応できました。さすが高陵中の生徒です。しかしながら、友達のいけない行為を見逃してしまった皆さん、本当の友達とは言えませんよ。今後の行動に期待しましょう。中学生は叱られることがあるのは当然で、いかに進歩していくかが大切です。

令和2年度「明るい選挙啓発ポスターコンクール」に本校生徒が入賞しましたので報告いたします。おめでとうございます!続々と届く嬉しい結果ですね。

中学校の部 佳作 2-3HYくん

入賞作品は、以下の場所に順次展示される予定です。あちこちで見られそうですね。

10/15(木)-10/19(月) みなとパーク芝浦1階喫茶前広場

10/20(火)-10/30(金) 芝浦港南区民センター1階展示コーナー

10/31(土)-11/10(火) 台場区民センター2階展示コーナー

11/11(水)-11/20(金) 高輪コミュニティぶらざ2階通路

11/21(土)-11/30(月) ありすいきいきプラザ1階展示コーナー

12/7(月)-12/11(金) 赤坂区民センター3階文化情報コーナー

12/21(月)-12/25(金) 港区役所1階南側ホール

※各会場とも最終日は午前中までの展示、午後は撤去で次の会場へ移動

東京都薬物乱用防止推進港区協議会会と港区みなと保健所生活衛生課が主催する、令和2年度薬物乱用防止ポスター・標語コンクールに、本校生徒が入賞しましたのでお知らせします。

ポスターの部 優良賞 2-2MSさん たった一度だけでもNO DRUG

作品の紹介は、以下で行われます。おめでとうございます!

1 「広報みなと」令和3年1月中掲載

2 入賞作品展示会 令和3年1/25-2/3 みなとパーク芝浦1F

3 港区ホームページ及びデジタルサイネージへの掲載

雨交じりの一日でしたが、生徒の皆さんは元気に活動しています。瞬間的には密になっていて、「密よ、密、密」と言いながら散らすことも数多いですが、集団で一つのことを実行する面白さを感じているようです。朝には体育が引いたラインで美しくトラックが描かれ、放課後までに跡形もない、という毎日の繰り返しです。走る競技と大縄跳びとダンスを工夫しての初の体育発表会です。

正式にご案内しますが、来週の天気予報を見て、予行実施の日を一日早めて10/21(水)に行うことを検討しています。以後、雨天の場合は予行を順延します。

第39回障害者週間記念事業実行委員会・港区保健福祉支援部が主催する障害者週間ポスター原画選考に本校生徒が入賞を果たしましたのでお知らせします。おめでとうございます!応募全作品は令和2年11/30(月)-12/4(金)8:30-17:00 港区役所 1階ロビー に展示されます。また、入賞作品として、令和3年1/19(火)-1/31(日)11:00-17:00 伊藤忠青山アートスクエア(港区北青山2-3-1)に展示される予定です。また、11月下旬に区ホームページ、11/11「広報みなと」にて発表されるとのことです。さらに、入賞者には11/11(水)港区役所で表彰式を実施し、「港区広報トピックス」で放送されるとのことです。

佳作 3-2NCさん

交通安全啓発事業の一環として開催された、港区交通安全ポスターコンクールの入賞作品が先日発表され、本校生徒が入賞を果たしましたので報告いたします。おめでとうございます!

表彰式は港区役所で10/27(火)1630より行われるとのこと、また、作品応募者全員に参加賞が後日送られてくるそうです。どうぞお楽しみに。

金賞 1-3 EHくん 標識無視で 見逃す命

銅賞 1-1 SNさん 自分は大丈夫って思っていない?

先々週から先週10/2(金)-10/9(金)の学校公開期間の地域・保護者の皆様の参観者数は延べ110名でした。

1年41名、1年15名、3年46名、地域8名

例年より多く、特に1、3年生保護者の皆様の関心の高さが伺えます。今回はこの期間中に、1年日本文化体験、3年進路説明会、文化部発表会を設定したため、複数日にご参観いただいた場合もあり、この結果となりました。コロナ禍の中、感染防止対策にご協力いただき、ありがとうございました。

続いて設定した土曜授業日・VR防災訓練10/10(土)は、1年7名、2年2名、3年0名でした。この間にいただいたご意見について、全校で共有し、検討いたします。おおむねご評価いただいたものの「体育着のシャツをハーフパンツに入れさせたり、ジャージの前のファスナーをかけさせる指導は改めるべきだ」といったご意見があり、校内で検討いたしますが、皆様どうお考えでしょうか。生活指導の指導内容を削減していきたいのですが、服装指導をどこまで緩めるか、意外にも意識の根幹にかかわる場合もあります。

例年は10月の終わりに計画される学芸発表会が、形を変えて計画中であることは繰り返しご案内しております。作品展示については「感染症予防対策を講じて必要に応じて実施」です。「3密を避ける工夫をしての実施が可能な行事」です。1月に実施します。

「修学旅行、移動教室」は「12月までは中止」のため、それぞれ3/12-14関西方面 2/8-10車山高原で計画中です。

さらに、区のガイドラインには「屋内で実施する音楽会や学習発表会などの文化的行事については、新型コロナウイルスが終息しない限り、3つの密に一つでも該当する企画は実施しない。代替の行事を行う場合は、3つの密とならない企画での開催を工夫する」とあります。現状では「延期または中止」、で「映像発表は別」です。準備の関係があり、現状で終息が見込めないまま、計画決定の時期を迎えております。

本日、検討の機会を設定し、十分に協議して内容を近日中に決定します。どうぞご了承ください。

区のガイドラインには、「運動会などの健康安全・体育的行事は、新型コロナウイルスが終息しない限り、不特定多数と接する恐れのあること等から、原則中止とする。」という一項があります。さらに、「代替えの行事を行う場合は、3つの密とならない企画での開催を工夫する」と規定されています。

改めて三つの密とは、「密閉・密集・密接」を指し、それぞれの注意点は以下の通りです。体育発表会は屋外なので、「密閉」には当たりません。

「密集」とは「人がたくさん集まったり、少人数でも近い距離で集まること」です。つまり、手を伸ばしても届かない距離を空ける必要があります。大縄跳びで間隔を空けて練習しています。

「密接」とは「互いに手が届く距離で会話や発声、運動などをすること」です。対策は、十分な距離を取り、マスクを着用することです。

さてさて、何とか工夫しますが、初めての試みのため、見学の保護者の皆様にもご協力いただきます。十分なうがい・手洗い・手指消毒を行い、「密集・密接」の状況を避けて、ご見学ください。生徒席の間隔を空けるため、保護者席の範囲が限定されますが、図書室の窓を開けて、見学場所として開放しますのでご利用ください。

気が早い話ですが、現在の1年生が2年後に予定している修学旅行の担当業者決定のためのプレゼンテーションが10/12(月)16:00-17:00 本校会議室で行われました。

都内中学校での集合体列車を希望しているため、日程が抽選で後日定められます。どこの日程に当たるか不明なのですが、5000円の料金が割り引かれます。都に提出したのは「関西・秋」の希望で、決定後に学校の年間行事予定を計画します。

参加の旅行業者は①日本旅行 ②近畿日本ツーリスト ③JTBの三社で、配布された充実した資料を基に、質疑を含めた各15分間のプレゼンテーションを実施しました。参加者は、学年教員4名と1学年保護者代表3名、校長、副校長の9名でした。終了後、同一の観点で比較対象した意見交換を行い、検討しました。総予算は60000円前後、JR運賃以外の料金はそれぞれ社の特徴があり、サポート部分の違いを比較する必要があります。保護者の皆様のご意見をできる限り尊重して決定まで進めますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今年度港区教育委員会は、学校図書館の組織化を進めています。

「読書センター」「学習センター」「情報センター」の三つのセンター機能を充実させることで、主観的・対話的で深い学びを実現しようとしています。学校司書の配置と図書支援員の導入で、有償ボランティアRAS制度を廃して制度を整備しました。さらに学校図書館支援アドバイザーを2名配置して、区内全体の意識を高めようとしています。生徒達への支援をより強化する方針です。校長を館長にして、今までボランティアの方に頼っていた学校図書館運営に、担当教員を加えて一体化して進めています。調べ学習をインターネットだけでなく、文献を活用する方法を学んだり、出典を明らかにする意識を高めたり、「読書」だけでなく「学習」「情報」センターとしての学校図書館の活用を行うためです。

10/8、港区教育センターで学校図書館運営関係者協議会が開催され、小中学校の学校図書館担当教員、学校司書、学校図書館支援員が「図書館を活用した調べ学習」をテーマにワークショップが行われました。本校からは、担当校長の私、図書担当 大島先生、学校司書 牟田さん、図書支援員 武田さんが参加して、本校の学校図書館の在り方について考える機会となりました。

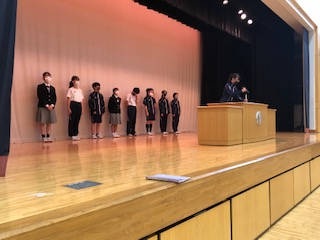

10/12(月)の生徒朝礼は、新生徒会役員の皆さんの司会運営と、新しい代表の皆さんの挨拶がありました。さすが代表の皆さん、初めてにもかかわらず、堂々と全校生徒の前に立ち、それぞれの立場で伝えることをしっかり伝え、原稿のメモはあっても聴衆に視線を向けて話していました。これからの活動が楽しみです。少しずつ、2年生の皆さんが学校の中心となっていきます。その自覚を高めていってくださいね。

10/10(土)13:00-14:10 3階多目的室で本年度第1回PTA実行委員会が開催され、教職員4名で参加しました。PTA会長 松山様の挨拶に引き続き、校長・副校長・生活指導主任 中西・教務主任 大久保の順で挨拶と報告をいたしました。

追って「PTA実行委員会だより」で内容の報告がありますが、台風の影響ある中での皆様のご参加、大変ありがとうございました。実行委員会の皆様からのご意見は大変貴重で、学校の変革につながります。もちろん不可能な場合は説明しますし、協議する中で互いの理解が深まることも多いのです。今年度は10月の今回が第1回の実施となりましたが、引き続き皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

ちなみに校長の挨拶は①新型コロナウイルス感染防止の対応 ②創立70周年行事の準備予定案 ③標準服変更・最終予定の報告とサンプル提示 でした。